3基の道標

今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、

我孫子市岡発戸地区から。

周辺スポットということで、

岡発戸 白泉寺近くの道標。

成田街道から新四国相馬霊場八十八ヶ所22番の白泉寺に向かう細い道に入る角のところに、

何やら標石が3基並べられている。

元々ここにあったのかどうか?

はわからないがそれぞれ時代が違うものだ。

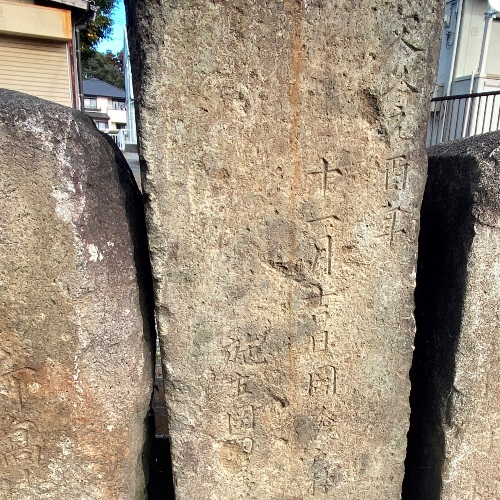

昭和十年(1935年)の道標

成田街道から見て右にあるのが、

昭和十年(1935年)の道標。

正面は布佐木下ヲ経テと我孫子松戸ヲ経テまでは読めて、

右側面は右青山取手町ヲ経テまでは読めるがそのあとは埋まっていてわからない。

布佐も木下も我孫子も松戸も青山も取手も、

みんな今もそのまま残っている地名だ。

左側面は、

真ん中の正面(実際は裏か)に文久元酉年(1861年)十一月吉日岡撥戸村と刻まれている道標に隠れてわからない。

文久元年(1861年)の道標

その真ん中にあるものは、

裏側(実際は正面か)に左右指差しの下にいちぶ正泉寺た…をほりわたし…と読める。

正泉寺は、

そのまま新四国相馬霊場八十八ヶ所73番正泉寺なんだろう。

をほりわたしは、

今でもある小堀の渡しなのかな?

小堀はおおほりと読むんだけど、

昔はをほりだったのかもしれない。

茨城県取手市内を結ぶ取手市営の渡船で、

利根川を挟んで市内中心部と小堀地区間を運航している。

今運航している渡船は、

令和二年(2020年)に就航したものらしいがまだ見たことがない。

今じゃあ東京芸術大学学長になった日比野克彦氏が、

市の鳥カワセミにちなんだカラフルで水面に映ったときの輝きをイメージしてデザインしたものらしい。

右側面は、

あひこ?…江戸…と隙間から読める。

まああひこは我孫子だろうし、

単純に江戸は江戸だよな。

大正三年(1914年)の道標

左にあるものは正面(実際は右側面か)東京京橋?区…新京橋?睦講…原田…、

裏(実際は左側面か)大正三年(1914年)と読める。

これはちょっとわからないが、

そういう講があったのかもしれない。

ちなみに、

京橋区は東京府東京市に明治十一年(1878年)~昭和二十二年(1947年)にあった区だね。

左側面(実際は正面か)には、

左右指差しの下に新四国大までは読めるがあとは埋まっている。

全部読めないのでモヤモヤするけど、

こんな形でもなんとか残されているわけでこれで良しするしかない。

ただ、

こんなにくっつけて並べなくてもねえとは思う。

というわけで…

今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、

札所ではなく周辺スポット。

成田街道から新四国相馬霊場八十八ヶ所22番の白泉寺に向かう細い道に入る角にある、

3基の道標。

文久元年(1861年)と大正三年(1914年)と昭和十年(1935年)と、

違う時代のもの。

庚申塔と並んで、

特に理由もなく見つけると何だか嬉しくなるのがこの道標なのだ。

以前は気付かないというか視野に入っていても、

気付かずスルーしていた気がする。

でも、

関心を持ってからはよく見かけるようになった。

見つけるとペダルを漕ぐのを止めてそこに書いてある文字を読もうとするんだけれど、

きちんと読めないものも多い。

モヤモヤするけど、

それはそれで楽しいのだ。

コメント