神明神社

新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリング、

今回は周辺スポットということで取手市米ノ井にある神明神社を訪ねる。

米ノ井は、

こめのいと読む。

創建は不明で、

祭神は天照大神。

こじんまりとした神社だけど、

思いのほか石造物がたくさんある。

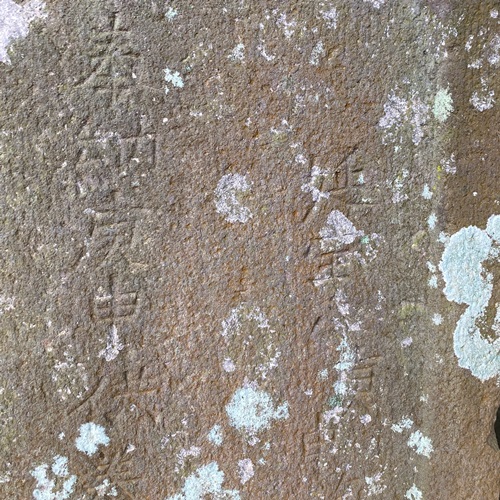

神明神社の石造物

鳥居は、

大正十五年(1926年)のもの。

葉で隠れて見えないが、

鳥居手前右手には文久二年(1862年)の手水鉢があった。

鳥居の手前、

左手には祠がある。

中を覗かせて頂くと、

子育地蔵が奉られている。

参道西側には、

多くの石造物が並べられている。

明和三年(1766年)廻国塔、

延享四年(1747年)廻国塔。

昭和五十六年(1981年)、

文字庚申塔。

昭和二十年(1945年)/昭和三年(1928年)/大正五年(1916年)、

文字庚申塔。

明治三十八年(1905年)/明治二十八年(1895年)、

文字庚申塔。

明治二十五年(1892年)/明治四年(1871年)、

文字庚申塔。

天保十五年(1844年)、

文字庚申塔。

文政4年(1821年)、

文字青面金剛塔。

嘉永元年(1848年)、

文字猿田彦大神塔。

左が、

文化二年(1805年)文字青面金剛塔。

右が、

延宝八年(1680年)三猿庚申塔。

年紀不明の文字庚申塔に天保四年(1833年)文字青面金剛塔、

1番端は享保十三年(1728年)庚申塔。

社殿の左手にも祠があって、

中には雲形台に載った神鏡。

境内の奥にも、

まだまだ石造物が並ぶ。

文政十二年(1829年)天満宮に始まって、

寛政十一年(1799年)疱瘡神。

安永九年(1780年)不明の石祠、

年紀不明の石祠と地蔵供養塔兼道標。

文政六年(1823年)不明石祠、

天保九年(1838年)待道大権現。

慶応三年(1867年)、

安政四年(1857年)の石尊大権現。

奥の樹の根元にも、

幾つか。

平成十一年(1999年)、

年紀不明の金精大明神。

享保十七年(1732年)、

大杉大明神。

奥に見えるのは、

明治三十九(1906年)氏神神社。

まだまだあって、

境内裏。

昭和五十六年(1981年)/昭和二十年(1945年)/年紀不明、

月読神社。

大正五年(1916年)/明治三十八年(1905年)、

二十三夜塔。

明治二十八年(1895年)月読神社、

文化四年(1807年)勢至菩薩像。

文政九年(1826年)/嘉永五年(1852年)二十三夜塔、

明治十四年(1881年)月読尊に明治二十五年(1892年)月読神社。

他にもまだあって、

境内北東端のケヤキの根元には年紀不明の地蔵菩薩像。

この裏にもあって、

大正七年(1918年)/明治十一年(1878年)道祖神。

嘉永五年(1852年)、

出羽三山西国坂東秩父巡拝塔。

などなど。

というわけで…

今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、

取手市米ノ井地区から。

周辺スポットということで、

神明神社を訪れた。

石造物がとにかくたくさん並んでいて、

古いものから新しいものまでいろいろと見ることができる。

コメント