野々井 長福寺

さて、

新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリング。

今回は、

取手市野々井地区から野々井 長福寺 33番を訪れる。

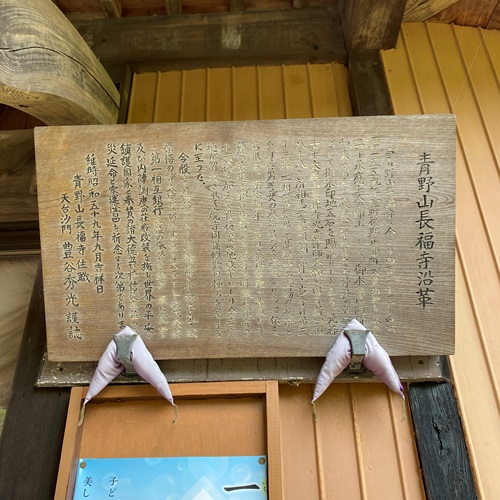

青野山 不動院 長福寺は、

永禄二年(1559年)に西林寺末として開山。

江戸時代は、

幕府御朱印寺だったようだ。

小林一茶の師匠西林寺64世義鳳上人、

俳号鶴老がここを隠居寺としたらしい。

入口には、

鐘楼がある。

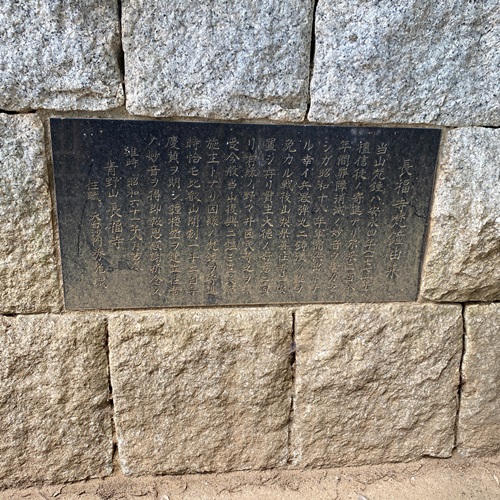

鐘楼の鐘の由来が、

書かれた石板が埋め込まれている。

この鐘楼の鐘は、

安永五年(1775年)のもの。

戦時中、

供出されたが鉄として溶かされる直前に終戦を迎えている。

ただ何故か山梨県富士川町の善住寺に渡ってしまうのだが、

元の寺へ帰そうとなってここに戻ってきたみたいだ。

鐘楼の先には、

札所塔。

これは、

安永五年(1776年)のもの。

こちらは、

金精神。

奥の石祠は、

天保二年(1831年)のもの。

その奥には、

左手にお堂が2つと正面に本堂。

昭和六十三年(1988年)、

長福寺復興記念碑。

こちらは、

本堂。

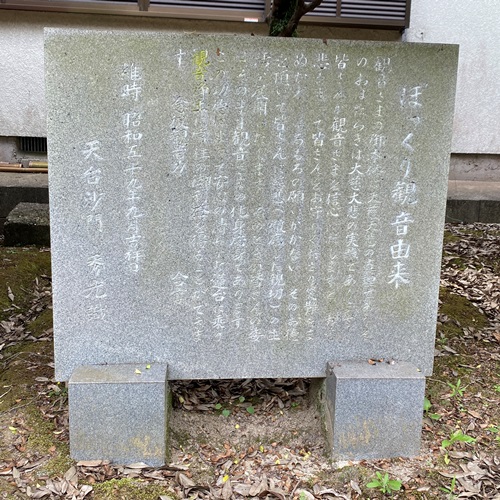

ぽっくり観音堂

2つのお堂の内、

朱塗りのものはぽっくり観音堂。

33番

そして、

こちらが33番の大師堂。

というわけで…

今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、

取手市野々井地区から。

新四国相馬霊場札所、

野々井 長福寺 33番を訪れた。

安永五年(1775年)の鐘がある鐘楼や、

天保二年(1831年)の金精神の石祠。

更に、

ぽっくり観音。

そんなにいろいろあるわけではないが、

それなりに楽しめる。

コメント