野々井 白山神社

さて、

新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリング。

今回は、

取手市野々井地区から野々井 白山神社 62番を訪れる。

この神社の詳しいことは、

説明板があるのでそちらを読んでみよう。

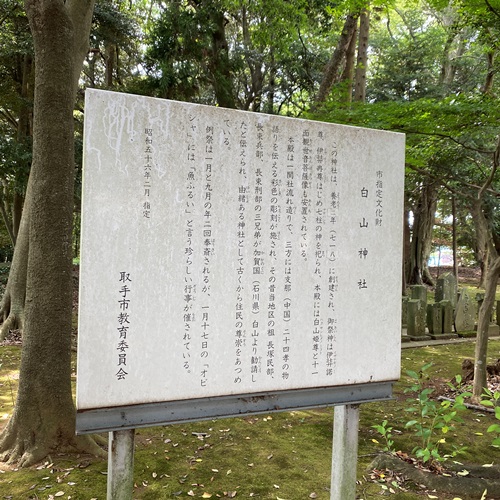

市指定文化財

白山神社 説明板

白山神社

この神社は、

養老二年(七一八)に創建され、

御祭神は伊弉諾尊、

伊弉冉尊はじめ七柱の神を祀られ、

本殿には白山姫尊と十一面観世音菩薩像も安置されている。

本殿は一間社流れ造りで、

三方には支那(中国)二十四孝の物語を伝える彩色の彫刻が施され、

その昔当地区の祖長塚民部、

長束兵部、

長束刑部の三兄弟が加賀国(石川県)白山より勧請したと伝えられ、

由緒ある神社として古くから住民の尊崇をあつめている。

例祭は一月と九月の年二回奉斎されるが、

一月十七日の「オビシャ」には「魚ふるい」と言う珍しい行事が催されている。

昭和五十七年二月指定

取手市教育委員会

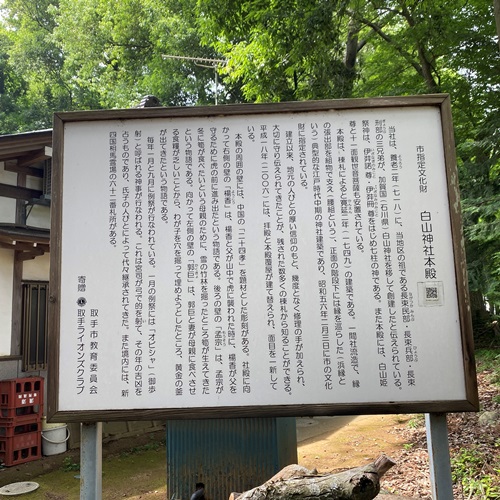

境内には、

もう1つ説明板があるがだいたい同じようなことが書かれている。

市道から直接境内へ行けるが、

鳥居などがあるのは反対側にある。

市道側には、

道標らしきもの。

こちらは、

らしきではなく大正元年(1912年)の道標。

鳥居は、

朱塗りのもの。

脇には、

木祠がある。

石段を上がると、

再び鳥居。

正面には、

立派な社殿が見える。

手前には、

石灯籠。

社殿前には、

狛犬。

本殿は寛延二年(一七四七)に、

拝殿は宝暦三年(一七五三)の建築が棟札により確認されているようだ。

ただ老朽化が激しかったので、

改修工事が行われて平成二十一年(2009年)に今のようになったみたいだ。

石造物あれこれ

こちらは、

文化二年(1805年)の普門品供養塔。

こちらは、

手水鉢。

この手水鉢は、

文化二年(1791年)のもの。

こちらも手水舎の脇にあるが、

手水鉢。

平成十年(1998年)、

白山本宮白山比咩神社参拝記念碑。

近くに、

木祠。

正徳五年(1715年)、

不明の石祠。

左は不明の石柱で、

右はやはり正徳五年(1715年)不明の石祠

こちらは、

不明。

こちらは、

道路改修記念碑。

記念碑、

いろいろ。

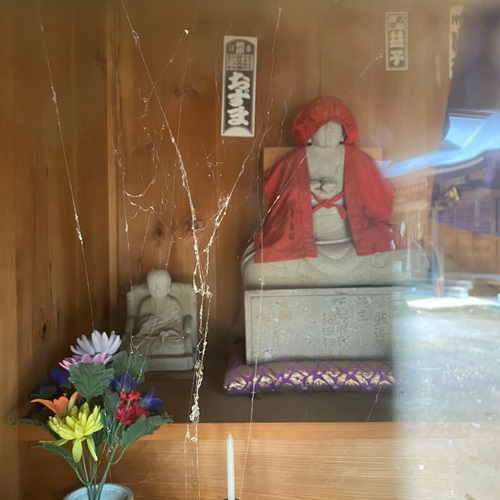

覆屋には、

二基。

文化十一年(1814年)と明治二十六年(1893年)、

聖徳太子像。

安永五年(1776年)、

札所塔。

改修前の建物の屋根の一部だろうか?

覆屋に収められている。

こちらは、

石造物がずらりと並んでいる。

右は年紀不明の月讀尊、

左は宝永七年(1710年)の文字庚申塔。

二鶏と、

三猿。

明治十五年(1882年)、

月讀大神。

明治六年(1873年)、

文字庚申塔。

享和四年(1804年)、

二十三夜塔。

明治七年(1874年)、

文字庚申塔?

明和元年(1764年)、

青面金剛塔。

寛延四年(1741年)、

勢至菩薩二十三夜塔。

元禄八年(1695年)、

三猿庚申塔。

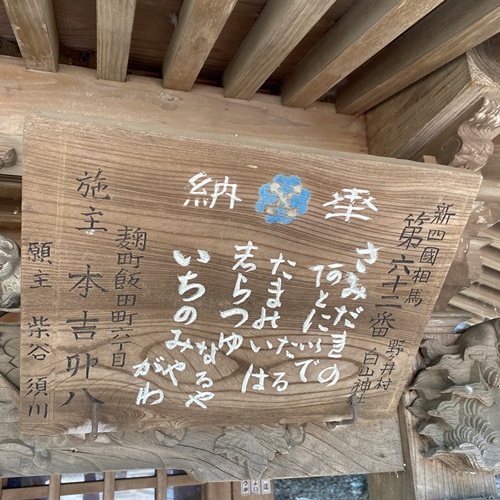

62番

そして、

こちらが62番の大師堂。

おまけ

白山神社の近くで見かけた、

いくつかの石造物。

というわけで…

今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、

取手市野々井地区から。

新四国相馬霊場札所、

野々井 白山神社 62番を訪れた。

ここは取手市指定文化財で、

石造物も豊富ななかなか見ごたえのある神社だった。

コメント