小文間 東谷寺

新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリング、

今回は取手市小文間地区から。

第66番札所、

小文間 東谷寺を訪ねる。

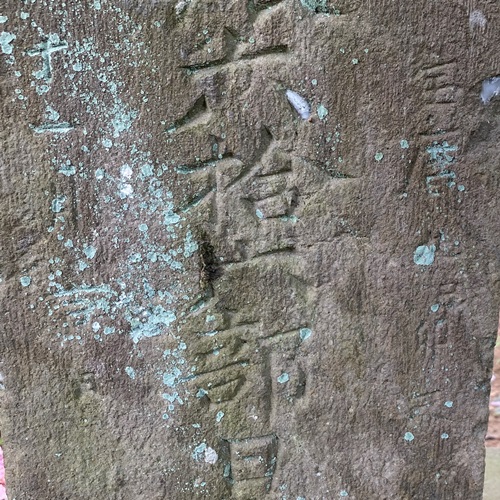

東谷寺手前の馬頭観世音

東谷寺の駐車場に、

馬頭観世音。

寛文七年丁未(1667年)、

とあるように思えるのだがどうだろう?

東谷寺概要

それで明香山観音院東谷寺、

東谷寺はとうこくじと読む。

室町時代末期、

小文間城主である一色宮内政良の祈願寺であり鬼門除けとして創立されたという。

ここも小文間の寺院の多くと同じで、

土浦の法泉寺の末寺だ。

本堂周辺

茶道の祀り寺らしく、

庫裡には茶室が2室あって本堂にも別室があるようだ。

本堂の前には、

取手七福神の弁財天。

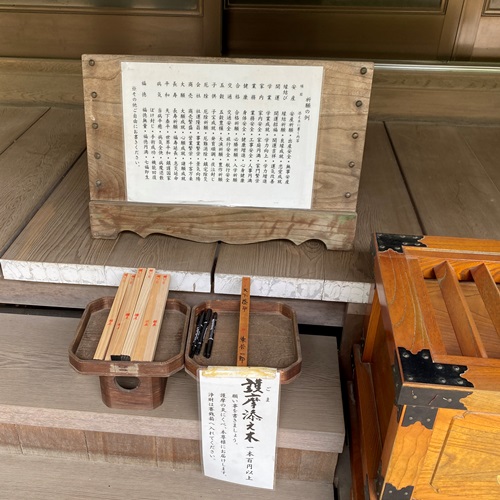

賽銭箱の横には、

護摩の添え木。

願い事を書いておくと、

護摩の炎にくべて本尊様に届けて下さる。

本堂を覗かせて頂くと、

こんな感じ。

ガラス窓によく手入れされた外の景色が映りこんで、

内部がよく見えない。

違う場所から見ると、

こんな感じで大日如来像が祀られている。

本堂の逆側には、

かなり急な階段があったがちょっと下りるのは上りを考え止めておいた。

観音堂

境内には、

もちろん観音堂がある。

観音堂には、

一色氏の守護神であった如意輪観世音菩薩が安置されている。

だが、

扉はしっかりと閉ざされている。

石造物

山門を入ると、

すぐ左手に石造物がある。

1番手前は、

大正三年(1914年)の新四國大師道の道標。

是より右七十二番、

是より左十五番とある。

隣は、

青面金剛塔。

これは、

元禄四年(1691年)のもの。

まあまあ、

きれいに残っている。

二鶏に邪鬼に三猿も、

ちゃんとわかる。

1番右は、

六十六部廻国供養塔。

これは、

宝暦九年(1759年)のもの。

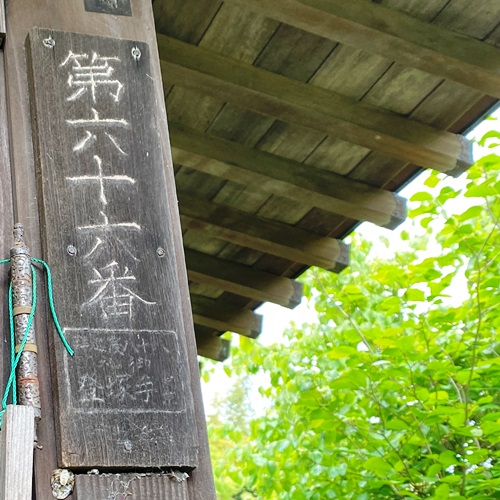

66番

その先には、

66番の大師堂。

大師堂も、

周辺もきれいだ。

大師堂の先には、

観音堂が見えている。

大師堂前には、

万人講奉納の手水鉢。

そして、

大師堂を挟んで札所塔。

刻まれているのは、

新四國六十六番。

これは、

安永五年(1776年)のもの。

この札所塔の隣には灯籠の一部だろう、

万人講とある明治十一年(1878年)のもの。

さて、

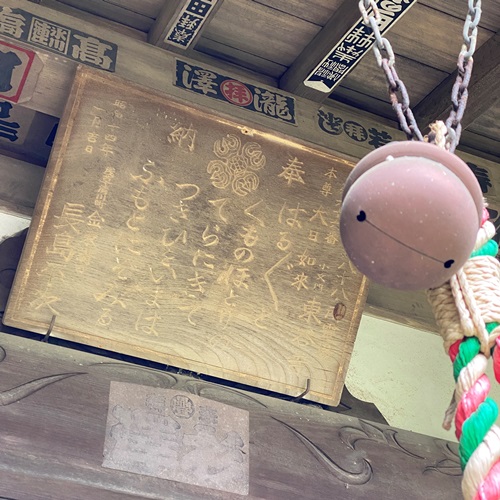

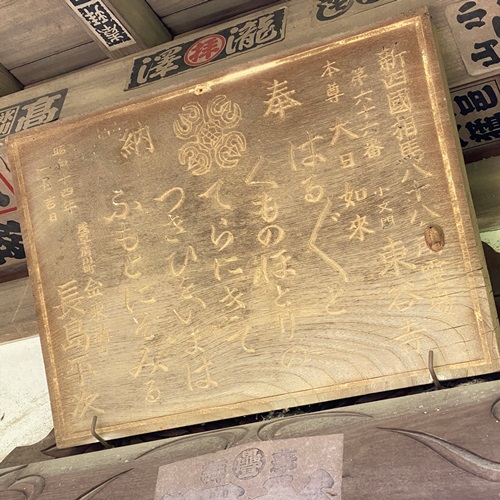

大師堂。

昭和十四年(1939年)奉納、

御詠歌額。

中は、

こんな感じ。

大師堂内も、

きれいにされている。

中にも、

御詠歌額。

そして、

札所額。

というわけで…

今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、

取手市小文間地区。

新四国相馬霊場第66番札所がある、

小文間 東谷寺を訪ねた。

元禄四年(1691年)青面金剛塔と宝暦九年(1759年)六十六部廻国供養塔以外は、

道標や札所塔くらいで石造物は少ないが手入れの行き届いたお寺で気持ち良く散策できた。

コメント