かつては関東十八檀林の1つだった540年歴史を持つ東漸寺

本土寺で紅葉を見た後は近くにある『東漸寺』にも立ち寄ってみてほしい。本土寺のように1周するのに時間がかかることもなくサクッと紅葉を楽しむことができる。

この東漸寺は、本土寺と同じJR常磐線北小金駅で下車、本土寺とは逆の南口から5分ほどのところにある。

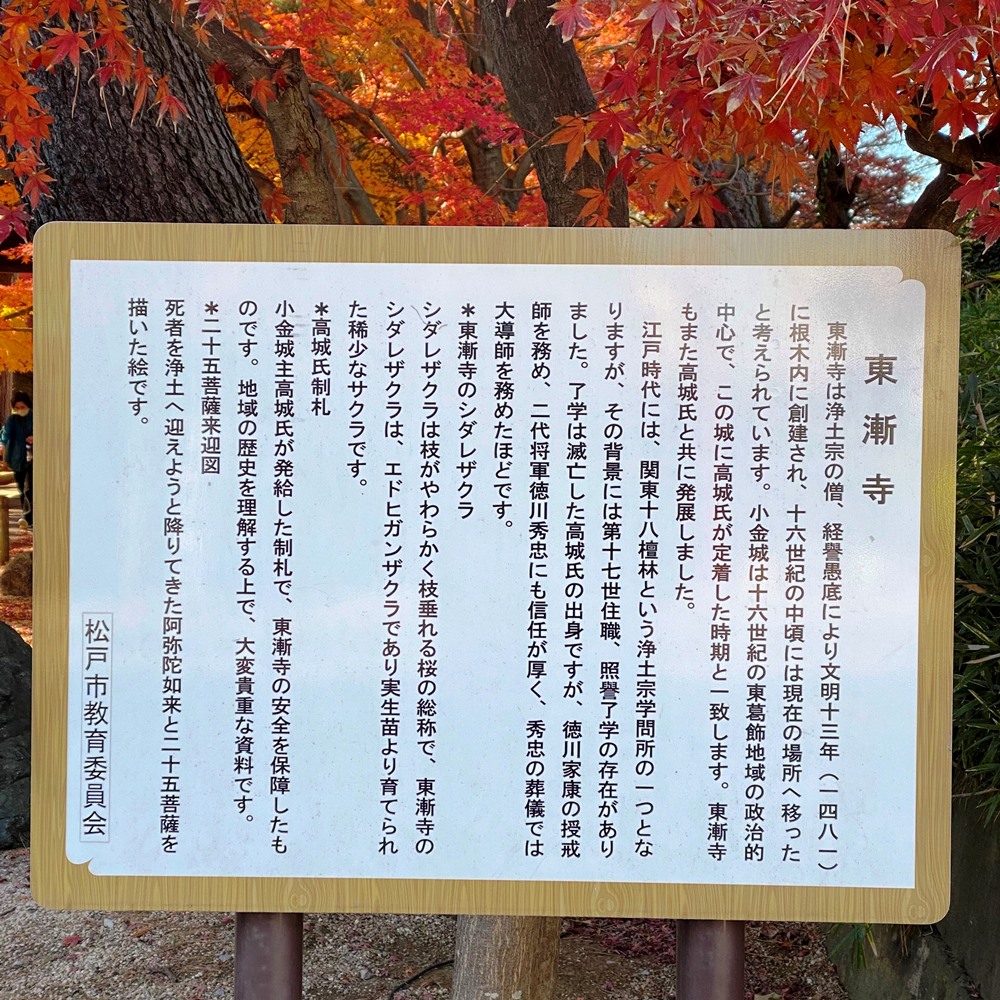

ここは今から約540有余年前の文明13年(1481)、経譽愚底運公上人によって1キロ北東の根木内に開創されている。

その約60年後の天文年間には現在の場所に移され、江戸初期に『関東十八檀林』の1つとされた名刹。

ちなみに『関東十八檀林』とは、江戸時代初期に定められた関東における浄土宗の檀林18ヶ寺のことで、檀林は僧侶の養成機関・学問所のこと。

檀林となり、広大な境内には、本堂、方丈、経蔵(観音堂)、鐘楼、開山堂、正定院、東照宮、鎮守社、山門、大門その他8つの学寮などなど、20数カ所もの堂宇を擁し、末寺も35カ寺を数え、名実ともに大寺院へと発展、明治初頭には明治天皇によって勅願所となった。

ただ例に漏れず廃仏毀釈で多くの堂宇を失い、幕末以降の経済基盤となっていた広大な寺有田も戦争後の農地解放で失い境内もかなり荒廃したという。それでも改修・再建を行い徐々に今のように整備されていったようだ。

東漸寺の紅葉

さて小金宿通りにから中に入っていこう。

総門

非常に紅葉が美しい小路を進んでいくと『総門』がある。手前左には『東漸寺』の石碑。

右奥には『勅願所』の石碑。

総門をくぐると仁王門までまっすぐの道が続く。道の両脇の紅葉もキレイだ。

山門

少し進むとやがて山門に前へ。

この門は文化元年(1804)に竜宮門風の楼門造りの門に再建されたもの。

その後昭和52年に営繕、昭和62年には、西村公朝東京芸術大学名誉教授監修、京都・佐川定慶仏師により仁王像を新しく迎えたとのこと。

扁額は、江戸時代に内藤左京に寄附された中国の明の何請甫の筆によるもので、『佛法山』と書かれている。

中雀門

先に進むと中雀門。門の脇の石垣は低く先に鐘楼が見える。

本堂

中雀門をくぐるとその先には本堂がある。

手前の松の木が立派。

鐘楼も立派。

敷地内はそんなに広くないが紅葉が本当にキレイだ。

ここでとても良かったのが手水鉢の中の葉っぱたち。

これがとにかくキレイだった。

これを見られただけで何だか得した気分になった。

というわけで…

有名だし人気なのは本土寺なんだろうけど、実はこの東漸寺もかなり良かったということで、どうせならセットで紅葉を楽しむのがお勧め。

隣に東漸寺幼稚園がある。元気な子供たちの声が聞こえてきて、それもまた何だかホッとする。

本土寺のついでだったけれど、ついでというのが失礼なくらいなかなか良いところでした。

コメント