中勘助仮寓跡と嘉納後楽農園跡

天神坂を下って再びハケの道に戻る、と言ってすぐに大通り=手賀沼ふれあいラインに出る。道を挟んだ向かいはアビスタ。

大通り沿いを少しだけ進むと、教会のところでまた分かれ道になっているので右側の細い道に入っていく。ここもハケの道だ。

その手前、通りに面した『喫茶たけやま』の脇の駐車場の奥には、夏目漱石の門下で『銀の匙』の著者中勘助が仮寓していた高嶋家がある。

ただ、中には入れないし、そもそも住んでいた家自体はないので門を見るだけになる。それでも敷地内の大木が見えるし、門構えも雰囲気がある。

途中に例の案内パネルがあるが、中勘助仮寓跡のことは掲載されていない。

その代わりパネルは右に行くと『嘉納治五郎農園跡』がありますよと教えてくれる。ここは嘉納治五郎が理想の学園をつくろうと購入した土地だったが、学園は実現せず、農園をつくったようだ。

坂を上がって左の道を行くと、ただ民家が建ち並ぶだけ。あとは駐車場の前に解説パネルがあるだけで他には何もない。嘉納治五郎の死後に農園は売却されて、我孫子初期の分譲住宅地となったそうだ。

根戸船戸緑地

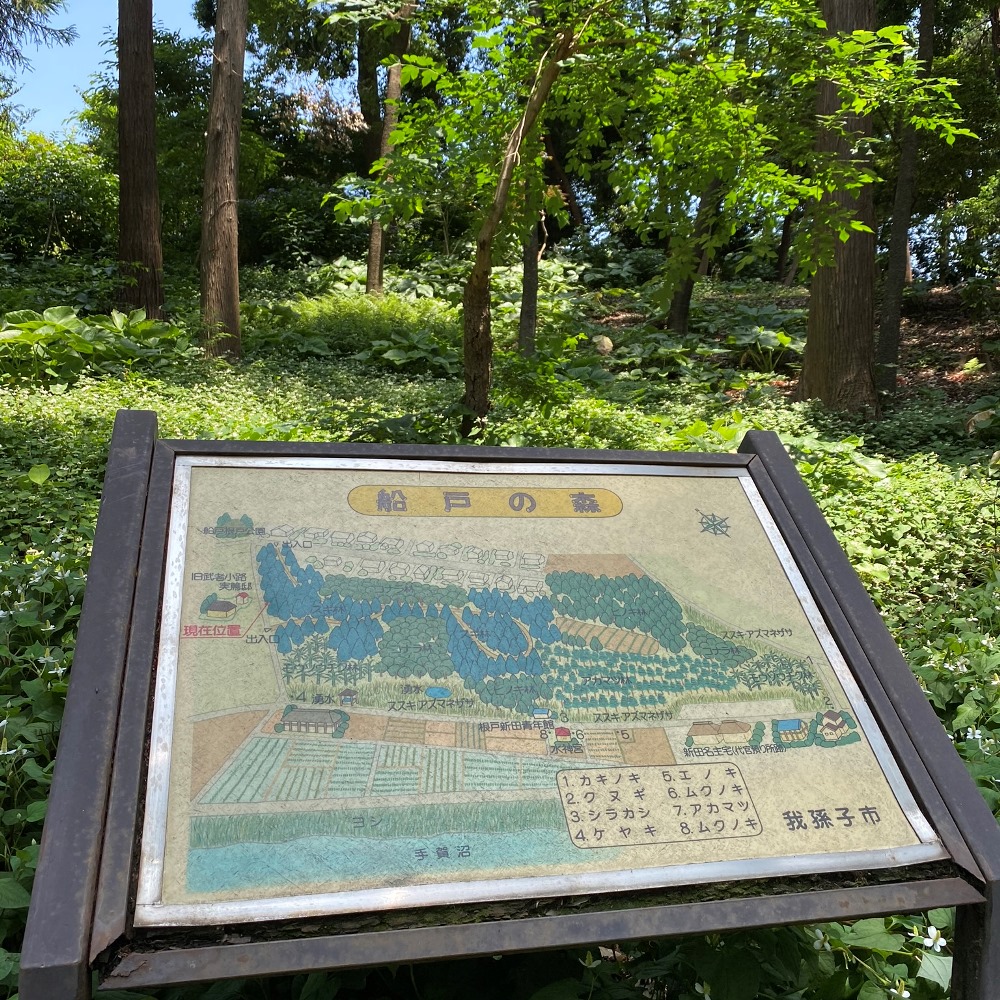

ハケの道を進んでいくと『船戸の森』がある。根戸新田を見下ろす、東西に延びる高台にあるこの緑地の大部分は特別緑地保全地区の指定がされている。『根戸船戸緑地』というのが正式なのかな。

地形をできるだけ自然の状態で保存し、中には東西に抜ける小径がいろいろとある。主にコナラやクヌギ、シラカシといった広葉樹で構成された樹林が保たれていて、散策するにはなかなか良い場所なのだ。

階段を上って行くとあずまやが見える。ちょうどボランティアの方なのだろうか、箒で落ち葉を掃いている姿をお見かけした。

天神坂もそうだったが、その場所をきれいに保つためには人の手が必要で、その手を動かしている方々が必ず居らっしゃるものなんだよな。

森の中を歩くのは気持ちが良い。良く晴れた日なら猶更だ。そしてここもハケの道沿いの高台だから、木々の間からは手賀沼がキラキラと光っているのが見えてキレイだ。

しばし森を散策。

徒歩ならそのまま通り抜けると木々の間の坂道の途中に出る。

自転車なら元の道に戻って進んでいけば同じ坂の入口が右に見えてくる。

根戸新田水神社

自転車で進むと左手に神社らしきものがある。

水神を祀っている『根戸新田水神社』だ。

湧水

その坂の手前には小屋根と水受けのある湧水。

飲めるかどうかはわからない。

小綬鶏

そして坂の始まりのところには『旧武者小路実篤邸』の案内柱が立っている。

坂を上り左、左と行くと『小綬鶏』というお店の看板。

森の中のカフェでお店までのアプローチが木ののデッキになっているが、そこを歩いてお店に入ったことはいまだにない。

このお店の紹介をネットで見るとなかなかステキな店内みたいだ。食事もできるしお茶だけでも良いし、そのうち立ち寄ることにしよう。

旧武者小路実篤邸

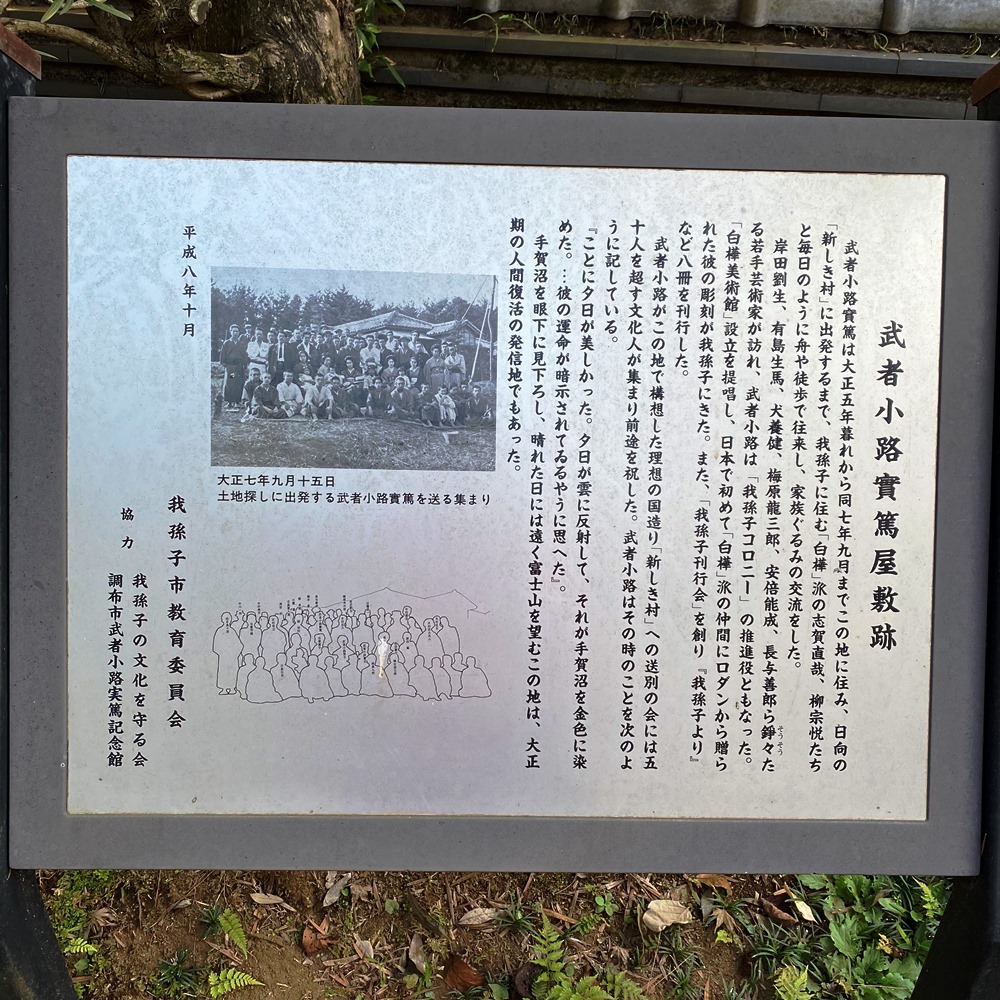

その先に『旧武者小路実篤邸』がある。

武者小路実篤がここに住まいを構えたのは大正5年(1916年)のこと。

住んでいる間は志賀直哉や柳宗悦と毎日のように舟や徒歩で行き来していたみたいだ。

なので、ハケの道沿いにも入口が実はある。

大正7年(1918年)には『新しき村』の発会式を行い、宮崎県日向へ旅立ってしまうのでわずかな期間しか居なかったわけだね。

今の建物は大正時代のものを模して戦後に建てられたもの。民間住宅なので中には入れない。門の外から眺めるしかない。

最終コーナー

旧武者小路実篤邸から再びハケの道に戻る。左手には手賀沼も見える。

やがて根戸城跡と金塚古墳のある森が見えてくる。

突き当りを左に曲がると根戸城址洞門に出る。

根戸城址洞門のところには解説パネルと鳥のレリーフがある。

突き当りをに曲がれば北柏ふるさと公園に到着する。

ちなみに、この根戸城跡はほぼその全体が現存している城跡としては我孫子市内唯一のものらしい。

ただ私有地なので入れない。

城は金塚古墳を利用して建てられたんだろう。古墳の方からは墳丘に並べられた埴輪や、短甲や石枕といった副葬品などが発掘されたらしい。

5世紀前半に築造されたものらしく、我孫子市内では水神山古墳に次ぐ古い円墳のようだ。

というわけで…

手賀沼公園から始まる裏ポタリング・ロード、ハケの道後半の紹介でした。

狭い道だけど、手賀沼ふれあいラインの路肩を走るよりも地味にいろいろなスポットがあって、それはそれで楽しい。

もちろん夏は手賀沼ふれあいラインを通って藕糸蓮と向日葵という見どころはあるが、それ以外はこちらの道がお勧め。

コメント