以前に出てきた『手賀沼サイクリング西半周コースの後編』とは違う半周コースがある。

手賀大橋から手賀沼自然ふれあい緑道を走る。

緑道のゴールにある大堀川に架かる北柏橋を渡り、

遊歩道から北柏ふるさと公園を抜けていく。

ここまでは全く同じなのだがその後が違う。

手賀沼ふれあいライン~手賀沼公園、

その後は遊歩道を走るのではなくいわゆる『ハケの道』を走るコースがあるのだ。

北柏ふるさと公園を抜けたら、

根戸城址通りに進む。

根戸城址洞門のところを右に入り、

少し進んだらまた右に入っていくとハケの道の始まりだ。

ハケの道とは?

ちなみに『ハケの道』とは、

一言でいえば斜面下にある湿地帯の道のこと。

道の途中には湧水が出ている場所があって、

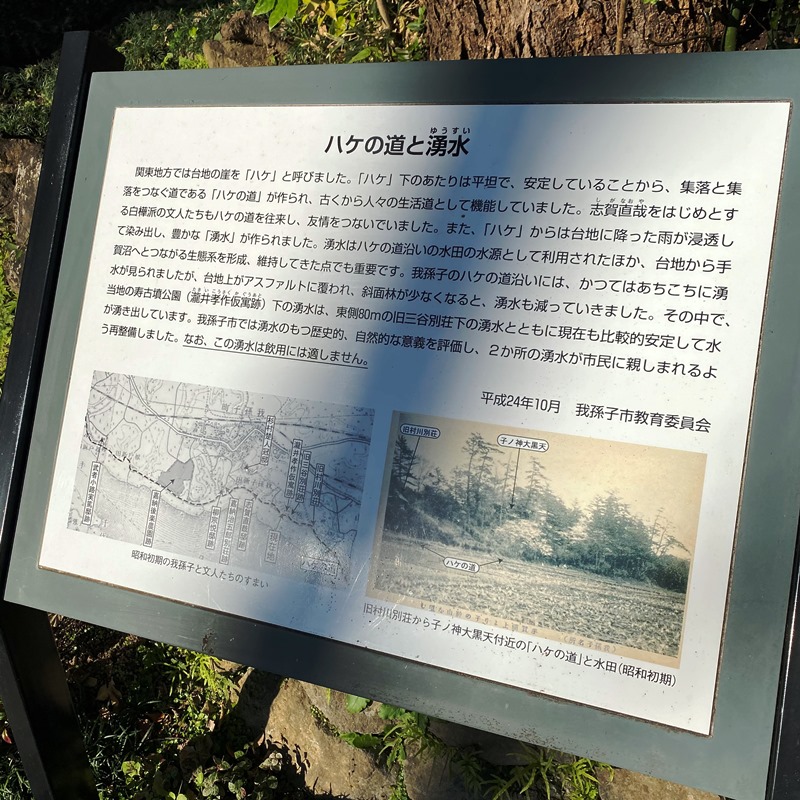

そこにはハケの道についての解説パネルがある。

関東地方では台地の崖を「ハケ」と呼びました。

「ハケ」下のあたりは平坦で、安定していることから、集落と集落をつなぐ道である「ハケの道」が作られ、古くから人々の生活道として機能していました。

白樺派の文人たちもハケの道を往来し、友情をつないでいました。

また、「ハケ」からは台地に降った雨が浸透して染み出し、豊かな「湧水」が作られました。

湧水はハケの道沿いの水田の水源として利用されたほか、台地から手賀沼へとつながる生態系を形成、維持してきた点でも重要です。

我孫子のハケの道沿いには、かつてはあちこちに湧水が見られましたが、台地上のアスファルトで覆われ、斜面林が少なくなると、湧水も減っていきました。

その中で、当地の寿古墳公園(瀧井孝作仮寓跡)下の湧水は、東側80mの旧三谷別荘下の湧水とともに現在も比較的安定して水が湧き出しています。

我孫子市では湧水の持つ歴史的、自然的な意義を評価し、2か所の湧水が市民に親しまれるよう再整備しました。なお、この湧水は飲用には適しません。

ハケの道と湧水解説パネル

この説明文の下には昭和初期の我孫子と文人の住まいの図、

旧村川別荘から子ノ神大黒天付近の「ハケの道」と水田(昭和初期)の写真がある。

あたりまえだが、

今とはどちらも全く違う。

どんな景色にもこんな時もあったんだな、

という風景があるものなのだ。

ハケの道へ

普段は何気なく走っている道でも、

こういったことを知るとまた違った道になるから不思議だ。

そんなハケの道には地味ではあるが、

いくつかの見どころがある。

旧村川別荘や志賀直哉住居跡や白樺文学館などなど、

もうさんざんあちこちで紹介されている(自身も10年以上前に別で1度書いたことがある)。

それはそれとして、

改めてここで記していこうと思う(掲載されている写真は直近のものもあれば少し前のものもある)。

スタートは北柏ふるさと公園からではなく、

その終点となるいつもと同じ手賀沼親水公園の駐車場からにしよう。

先ずは手賀沼親水公園の駐車場近く、

手賀沼ゲートスポットのある若松交差点へ。

かつて短い期間だったが、

『プリニウスの動物たち』のキリンが居たところだね(もう今は撤去されてなくなっている)。

ここにはあまり目立たないが、

今にもここから飛んでいきそうな鳥の像もある。

交差点はスクランブルではないので、

2度渡ることになる。

斜め先にあるドミノピザのところ、

細い道を左に入る。

ここからの道が、

『ハケの道』の始まりだ。

ハケの道のところどころに埋め込まれているタイル

この道には、

ところどころタイルが埋め込まれいている。

はにわだったり、

けやきだったり、

つつじだったり、

みずどりだったり、

何てことはないのだが、

ある意味ハケの道だなと思わせてくれるものなのだ。

というわけで…

昔々、

ここは白樺派の人々が行き交った道。

改めて意識すると、

結構いろいろと地味ではあるが見どころがある。

何回かに分けて、

そんなハケの道を巡って行きたいと思う。

コメント